- Ancien bureau d’octroi du chemin d’Ahuy. 133-135-137 rue Fauconnet.

- Implantation du bureau d’octroi du chemin d’Ahuy en 1889. AMD 1M7-43.

- 27 juin 1889. Plan du bureau d’octroi du chemin d’Ahuy. AMD 1M7-43.

L’octroi, qui consistait en taxes sur les marchandises entrant dans une ville pour en payer les frais d’entretien (pavés, éclairage…) se rencontre à Dijon dès le Moyen Âge[1]. Appelé ainsi car, sous l’Ancien Régime, ces taxes ne pouvaient être établies sans que le roi en eût « octroyé » la permission par lettres patentes[2], cet impôt est aboli en 1791, puis rétabli par le Directoire en 1798. À la fin du XIXe siècle, il correspond à la moitié des recettes de la ville de Dijon.

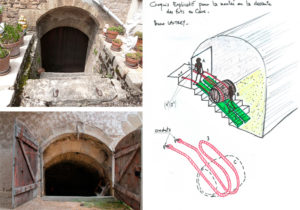

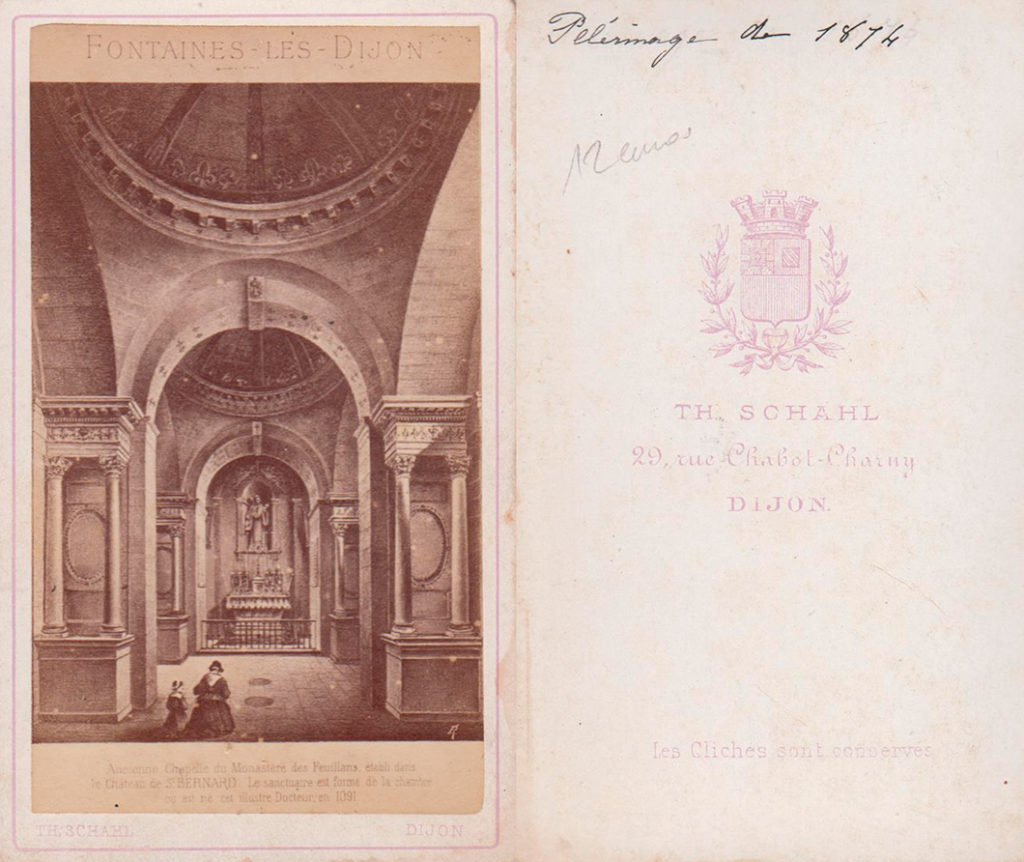

Jusqu’au milieu du XIXe siècle, Dijon est une ville close et l’enceinte de l’octroi correspond au chemin de ronde des remparts. Avec la Révolution industrielle, la population augmente et la ville s’étend. Aussi les faubourgs sont-ils progressivement assujettis à cette taxe. En 1889, la limite de l’octroi atteint Fontaine. Le poste de la rue Courtépée dit d’Ahuy, datant de 1855, est transféré en 1883 à l’angle de la rue de Jouvence (ancien chemin d’Ahuy) et de la rue Général Fauconnet[3]. Le nouveau bureau est élevé en 1889 sur un terrain de 275 m² acheté par la Ville à un particulier. Il est construit à partir des matériaux de l’ancien bureau de la rue Courtépée. Le plan est dressé par l’ingénieur directeur des travaux communaux, Didier. Le bâtiment en moellons enduits, qui donne au sud sur un petit jardin de 170 m² avec un puits à l’angle, est bâti sur une cave. Il comprend au rez-de-chaussée un bureau, auquel on accède par une porte protégée par une marquise, une alcôve, un vestibule et une chambre servant de cuisine. On gagne l’étage par un escalier intérieur en bois qui dessert deux chambres et un cabinet avec grenier dessus. À l’extérieur, un chaînage harpé aux angles et un encadrement des baies sont les seules ornementations de cet édifice au toit à deux versants couvert en tuiles. Le poste était indiqué par un tableau portant ces mots : « Bureau de l’octroi [4]».

Les critiques contre l’octroi ont toujours été nombreuses, c’est pourquoi la première municipalité socialiste de Dijon, décide de le remplacer par des centimes additionnels sur les contributions foncières et mobilières. Pour cela, elle organise, le 12 mars 1897, le premier référendum communal en France. Le oui l’emporte mais l’initiative n’est pas approuvée par l’autorité supérieure et il faut attendre 1906 pour que la loi autorise cette suppression.

La suppression de l’octroi laisse libres toutes les constructions servant avant 1906 à loger les receveurs. L’administration met donc progressivement en vente les bureaux qui ne présentent aucun intérêt d’utilité publique. La vente aux enchères du bureau de la rue Général-Fauconnet est décidée en 1921[5]. Devenu une maison d’habitation, l’édifice reste parfaitement identifiable dans le paysage urbain et rappelle l’ancienne démarcation entre la ville et la campagne.

Sigrid Pavèse

[1] INGUENAUD (Virginie), « Les bâtiments de l’octroi à Dijon au XIXe et XXe siècles », Le bulletin du renouveau du vieux-Dijon, n° 53, 201, p. 22.

[2] SAY (Léon), Dictionnaire des finances publiques, 1894-1899.

[3] Archives municipales de Dijon (AMD), 1 M7-43.

[4] Ordonnance du 9 décembre 1814, citée par GOJOSSO (Éric), Entrer en Ville, Presses Universitaire de Rennes, 2006.

[5] AMD 1M7-1, Autorisation d’aliénation après enquête publique le 4 juin 1906 et délibération du 24 mai 1921.