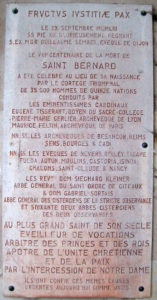

- La dalle, vue générale. © Jean-Pierre Garcia.

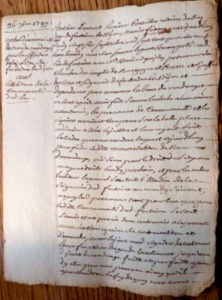

- La dalle, détail. © Jean-Pierre Garcia.

Dans l’église Saint-Bernard de Fontaine, parmi les nombreuses dalles funéraires qui pavent le sol, l’une d’elle attirait l’attention par la présence d’un motif de pampre accompagné d’une serpe à un croc à dos tranchant, typique d’une serpe vigneronne. La pierre était en partie masquée par un banc, mais, ce qui était visible de l’inscription indiquait que cette dalle était celle d’un vigneron de Talant. En 2020, la nécessité d’enlever les bancs pour établir un chauffage par le sol a permis de savoir que le défunt était Chrestiennot Sambin, qu’il était mort le 11 mai 1531, et que le champ de la dalle accueillait une grande croix latine reflétant la piété du défunt.

Le dessin, finement gravé d’un sarment de vigne avec deux grappes de raisin et une vrille, est en accord parfait avec la profession précisée par l’épigraphie. Chrestiennot Sambin met en avant son métier en faisant figer dans la pierre un outil qui constitue une source documentaire irremplaçable, tandis que la juxtaposition de la croix latine évoque sa croyance.

On ignore si le choix iconographique émane du défunt ou de ses proches mais il témoigne d’une attitude spécifique à l’égard du travail de vigneron. L’exercice de l’activité de Chrestiennot Sambin est revendiqué sans détour. Son métier est symbolisé par un outil lié à sa profession et non par une tenue, comme dans l’effigie du curé Chauchier, en 1545, dans la même église. Cet outil témoigne de l’orgueil d’une profession, de son importance économique et sociale. Pour Chrestiennot Sambin, le dur travail de la vigne pouvait aussi justifier l’espoir de mériter le paradis après la mort. Le contraste est cependant remarquable entre la position secondaire de l’outil et de la vigne et l’échelle de la croix. L’attention visuelle est d’abord dirigée vers la croix. À travers la subordination iconographique qui fait appel à l’échelle, à la position et à la figuration, Chrestiennot Sambin apparaît comme un homme soumis à la volonté de Dieu. Il fonde un anniversaire perpétuel à l’église de Talant et, dans le bandeau gravé en lettres gothiques situé en bordure de la dalle, interpelle les vivants en leur demandant de prier pour lui. Chrestiennot Sambin, qui jouissait d’un niveau de vie élevé, puisqu’il était assez riche pour se faire faire une plate-tombe d’une bonne facture, voulait s’assurer d’une place dans l’au-delà et, pour cela, aspirait à se faire inhumer dans le sanctuaire d’une église. Tous les morts d’une communauté ne pouvaient être ensevelis dans l’espace restreint du chœur et, depuis le Xe siècle, c’était le cimetière qui recevait la plupart des dépouilles. Seuls les privilégiés pouvaient espérer être inhumés à l’intérieur de l’église[1]. Or, en 1530, comme l’indique une inscription dans le bas-côté, l’église Saint-Bernard de Fontaine était en reconstruction. Chrestiennot Sambin a sans doute profité de son aisance pour faire une offrande et, en contrepartie, il a pu obtenir de reposer à l’intérieur de l’église[2] mais l’emplacement originel de la sépulture est inconnu. En effet, au XIXe siècle, lors de la mise en place d’un nouveau pavement dans le chœur, la pierre a été déplacée et réemployée comme dallage. Elle a d’ailleurs été mise à l’envers car le nom aurait dû regarder l’autel.

En Bourgogne, on connaît quelques représentations de serpette comme celle visible à Quemigny-sur-Seine, elle aussi accompagnée d’une croix, mais le travail du tombier est assez grossier. À Fontaine, en 2020, l’intérêt artistique et historique de la dalle funéraire de Chrestiennot Sambin a donc commandé de l’exposer sur le mur sud de l’église pour l’épargner de l’usure des pas et assurer ainsi la bonne conservation des traits de la gravure.

Sigrid Pavèse

[1] GELIS Jacques, IMMEL Jean-Jacques, Rites funéraires et sentiment de la mort, 2017. https:// www.sudoc.fr

[2] GRILLON Guillaume, GARCIA Jean-Pierre, LABBÉ Thomas, Vignes et vin de Talant, Faton, Dijon, 2021, p. 44.