http://www.lesamisduvieuxfontaine.org/animations/visites-guidees/

Avec l’aimable autorisation de Monsieur Jean-Pierre Deschamps, président de Vision.2000.

Tristesse et émotion

La dynamique fondatrice des Amis du Vieux Fontaine en 1976 s’est éteinte le 29 juillet 2022. Parmi ses nombreuses actions, on retiendra qu’elle est à l’origine du Verger de Fontaine et de ses animations auxquelles elle s’efforçait d’associer les écoliers de la commune. Elle aimait la vie et avait tellement plaisir à transmettre ! Engagée jusqu’à la fin, elle laissera le souvenir d’une femme lumineuse et profondément humaniste.

Retour en images

Les visites guidées de l’été

- 18.7.2022 : Monuments emblématiques de la place des Feuillants. Cliché MJ Leblanc.

- 4.8.2022 : Un village, un patrimoine. Cliché J. Boilletot.

- 11.8.2022 : Le site Saint-Bernard, côté nature. Cliché J. Boilletot.

Exposition

Nicole Lamaille-Jean-François Devalière, Le petit patrimoine de village : regards croisés. 1er au 24 septembre 2022.

Voir également: http://www.lesamisduvieuxfontaine.org/animations/expositions/

- Affiche de l’exposition. Ville de Fontaine

- Jean-François Devalière. Étude chronologique des formes des croix.

- Un aperçu de l’exposition. Cliché S. Pavèse.

- D’une niche à l’autre. Cliché MJ Leblanc.

- Devant saint Roch. Cliché Danièle Blandin.

- Devant la Vierge de Lourdes. Cliché Danièle Blandin

Publication

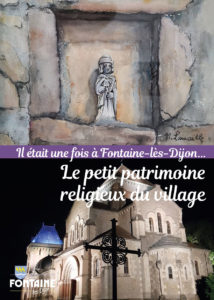

Il était une fois à Fontaine-lès-Dijon… Le petit patrimoine religieux.

Il était une fois à Fontaine-lès-Dijon… Le petit patrimoine religieux ; illustrations de Nicole Lamaille pour les aquarelles, Daniel Lachal, Annick Getet et Anne Lambert pour les photos ; texte de Sigrid Pavèse avec la collaboration d’Élisabeth Réveillon.

La brochure publiée par la Ville de Fontaine est disponible sur l’application mobile « Ville de Fontaine-lès-Dijon ». Il est possible de se la procurer gratuitement en format papier sur simple demande à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

Il était une fois à Fontaine-lès-Dijon… Le petit patrimoine religieux.pdf

Lecture en ligne

Le bouquet de vendanges

Sur cette photo prise en 1934 chez Eugène Nicolle, dans la cour du 5 rue du Perron à Fontaine-lès-Dijon, le bouquet accroché au sommet de la charrette tirée par un cheval marque le dernier jour des vendanges. L’alignement des paniers et des seaux le long du mur, comme le benaton sur la charrette ou le cuveau sur le côté, témoignent du moment. La fin des vendanges se fêtait à la maison. Cette photo qui réunit la famille et tous ceux qui ont aidé à la récolte en marque le souvenir. Avant de se séparer, on a fleuri le véhicule revenant du vignoble. Ce bouquet de fleurs cueillies sur place était un symbole champêtre associé aux émotions et au partage d’un moment exceptionnel. Il évoquait la fête, marquée par un dernier et plantureux repas, préparé et servi par les femmes, où l’on chantait et racontait des histoires jusqu’à une heure avancée de la nuit, en buvant les bouteilles offertes par le vigneron. Cette coutume du bouquet et des repas de vendanges s’enracinait dans l’ambiance particulière de la récolte qui était le fruit du labeur de toute une année. On s’y activait consciencieusement, et parfois dans la douleur, mais souvent dans la bonne humeur, les plaisanteries étant favorisées par la jeunesse des participants. Néanmoins, ces réjouissances dépendaient des exploitants. Chez les propriétaires qui avaient une faible surface de vigne imposant un travail de récolte souvent plus court que celui des préparatifs du matériel de vendanges, elles étaient inconnues. Voisins et jeunes garçons participaient à ces vendanges qui n’apportaient que la satisfaction de terminer la récolte dans de bonnes conditions, sans manifestations particulières[1]. Bouquet, repas et réjouissances n’étaient donc pas la règle.

Sigrid Pavèse

[1] Entretien avec Madeleine Festeau-Sicardet.

Le saint Bernard du portail nord de l’église Saint-Bernard

Au-dessus de la porte latérale nord, sous un gâble en accolade à rampants fleuronnés, une statuette en pierre de saint Bernard est posée sur une console polygonale ornée d’une frise de feuillages ajourés et d’un écu. L’enfant du pays est représenté en abbé vêtu de la coule, le capuchon complètement rabattu à l’arrière, avec son attribut, un livre, soutenu par la main gauche, les doigts repliés pour le maintenir ouvert. En 1969, la statue a été caillassée, la tête a roulé dans les broussailles, le bras droit a été cassé ainsi que les plis de la coule. La statue a été réparée la même année. Après 1978, un paroissien a ajouté un collier de barbe au visage, accentué la tonsure cistercienne et l’a aussi dotée d’une nouvelle crosse. La statue actuelle n’a pas grand-chose à voir avec celle du XVIIIe siècle dont la commission départementale des Antiquités avait demandé le classement en 1920.

Sigrid Pavèse et Élisabeth Réveillon

Fontaine-lès-Dijon dans Le Bien public de 1957

Pour Fontaine, janvier s’ouvre dans le Bien public par les remerciements des conscrits de la classe 1957 aux habitants pour la sympathie généreuse qu’ils leur ont témoignée lors de leur passage, l’annonce de leur repas dans un restaurant près de la place de la République à Dijon et l’invitation à leur bal dans la salle du café de la place du Perron. Avant de partir à l’armée, il était en effet de tradition que l’année de leurs 20 ans, les jeunes parcourent les rues du village de manière exubérante pour quêter de maison en maison afin de s’offrir un banquet et donner un bal. Les festivités, souvent très alcoolisées, incluaient une remise de gerbe au monument aux morts et une messe le dimanche. La communication des conscrits dans la presse est nouvelle car la tradition conscrite ne nécessitait pas de publicité. Ce changement est sans doute lié à la conjuration de l’anxiété des appelés à devoir servir en Algérie, où les nouvelles n’ont rien de réjouissant car, en 1957, avec le prolongement de la guerre, le temps de service augmente et passe de 18 à 28 ou 30 mois, tandis que la liste des morts s’allonge.

À Fontaine, la question algérienne est omniprésente. Par deux fois, pour la fête nationale et pour Noël, la municipalité demande aux familles de lui communiquer l’adresse des militaires servant en Algérie ou en Allemagne, à l’exclusion des militaires à solde mensuelle, afin de leur envoyer des colis. Dans le contexte de la Guerre froide, des forces françaises stationnaient en Allemagne et, avant de partir en Algérie, des appelés y faisaient leurs classes dans des postes spécialisés comme opérateurs ou dépanneurs-radio, mécaniciens, servants du matériel du Génie et des Transmissions. Les familles vivaient difficilement l’envoi d’un fils, d’un père ou d’un frère en Algérie où la mort rôdait. Avec ces colis, la municipalité essaie d’apporter un peu de réconfort et de soutien aux appelés de la commune et d’exprimer sa solidarité avec les parents.

Du 5 au 9 mai, le vignoble et les plantations fruitières sont affectés par un froid inhabituel, des gelées de printemps tardives et un épisode neigeux. Un avis indique que les exploitants de superficies d’une certaine importance seront reçus en mairie selon un calendrier alphabétique, pour déclarer leurs pertes et solliciter des dégrèvements fiscaux.

Le reste de l’année est rythmé par les séances de vaccination, le rappel des arrêtés toujours valables relatifs à l’usage de la mare, les habituels encarts de la compagnie des pompiers, tantôt pour remercier les habitants de l’accueil qui leur a été fait lors de leur tournée de distribution des calendriers, tantôt pour annoncer une sortie de l’Amicale dans les Vosges ou bien le banquet annuel et le bal qui s’en suit. Le cercle Saint-Bernard poursuit l’organisation en mai d’un week-end récréatif avec pièces de théâtre comiques, chanteur, danseur et humoriste et programme une kermesse pour le 14 juillet. Le compte-rendu du traditionnel pèlerinage qui clôt les fêtes de saint Bernard, rapporte qu’il demeure suivi par un nombre imposant de fidèles. Quant au déroulement de la cérémonie à la mémoire des résistants Jean Darnet et Robert Pontiroli, la population en est fidèlement informée par le Maquis Liberté en accord avec la Municipalité, après un bref rappel des circonstances du drame qui s’est déroulé treize ans auparavant.

Sigrid Pavèse