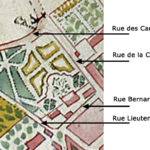

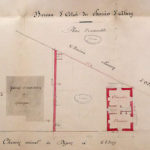

En 1776, pendant son veuvage survenu en 1766, Madame de Joncy (1725-1796), née Marie-Madeleine Bernard de Blancey, avait acquis à Fontaine-lès-Dijon un vaste domaine, dont les limites correspondraient aujourd’hui à la rue du Lieutenant-colonel Clère, la rue des Carrois, la rue de la Confrérie et la rue Bernard-Mathey. L’opulence de cette maison de campagne, qu’elle vendra en 1796, était le miroir de la fortune et de la sociabilité d’une fille, épouse et mère de parlementaires dijonnais. Tout au long de la saison d’été, l’hospitalité y était généreuse. On y partageait l’agrément d’un grand jardin, objet de soins attentifs. Le décor et les meubles de cette demeure fontainoise illustraient le raffinement de la maîtresse de céans dont on a la chance d’avoir conservé un portrait.

D’après le costume et la coiffure, le portait de Mme de Joncy pourrait avoir été peint vers 1750, à l’époque de son mariage[1] avec Pierre-François Cottin de Joncy (1719-1766). Le cartel ajouté au XIXe siècle ne précise pas la date de réalisation. Représentée en buste, de face, sur fond de ciel sombre et de frondaisons, la jeune femme est vêtue d’une robe blanche dont les larges manches sont resserrées par un lien de perles; un petit volant borde le décolleté. Une large écharpe de soie bleu clair[2], drapée en travers du buste, est retenue sur l’épaule gauche et, au niveau de la taille, par deux broches. Les cheveux poudrés sont coiffés en rouleaux à boucles serrées et le sommet de la tête est orné d’un affiquet bleu (petit bijou qu’on agrafait) en forme de fleur. La pose statique et le luxe du vêtement désignent un portrait officiel. La toile est présentée dans un cadre sculpté de coquilles et de tiges de fleurs de style rococo.

Ce tableau est passé en vente à Drouot le 26 mai 2008[3]. La notice du catalogue indique «attribué à Donat Nonnotte (1708-1785), vers 1745/1750 » mais cette attribution qui figure sur le cartel ne convainc pas les spécialistes[4]. Le regard fixe, les traits idéalisés, la physionomie peu expressive de Mme de Joncy sont éloignés de la manière du peintre. « Dans ses portraits de femmes de la haute société lyonnaise qui sont dans le paraître, il y a toujours chez Nonnotte un souci de réalisme dans les traits ou le regard. Il donne également aux carnations une luminosité plus soutenue, et les yeux ont souvent une petite touche dorée que l’on retrouve aussi dans ses portraits d’hommes. (De plus), l’importance donnée ici au pan de soie qui barre le buste de cette jeune femme n’est pas dans les habitudes du peintre. Ses drapés sont plus sages et il n’accorde pas autant de brillance et de virtuosité à ce type d’ornement artificiel »[5].

L’attribution de ce beau portrait, apparemment dans son cadre sculpté d’origine, semble donc discutable mais cette peinture rend à Mme de Joncy son identité. Sigrid Pavèse, Élisabeth Réveillon

[1] 9 février 1750, dans l’église collégiale et paroissiale Saint-Jean de Dijon

[2] On peut voir une écharpe semblable dans le portrait de Madame de La Porte par Jean-Marc Nattier, 1754.

[3] https://www.gazette-drouot.com/lots/451887

[4] MARTIN-DE VESVROTTE (Sylvie). Les portraits de femmes dans la carrière de Donat Nonnotte ». Bulletin des-musée et monuments lyonnais. 1992, n°. 3-4, p. 26-49.

[5]Remerciements à Sylvie de Vesvrotte pour son analyse du tableau (communication du 8.9.2020).