- La tour d’entrée de la Maison natale en 1883, bibliothèque d’études de Dijon.

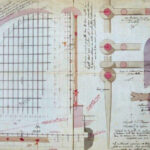

- Paul Selmersheim, Projet du 9 février 1883, Archives diocésaines de Dijon, 5 L 2/4.

Avant la restauration de la tour d’entrée de la Maison natale de saint Bernard, le rez-de-chaussée laissait voir l’encadrement d’une grande ouverture en arc segmentaire qui avait été murée pour laisser place à une fenêtre moderne. Au début de l’année 1883, le dessin du rez-de-chaussée de la tour d’entrée par Paul Selmersheim, architecte des restaurations, avait été guidé par cet aspect et par la voûte en berceau segmentaire de la salle située à l’arrière. Paul Selmersheim conservait la fenêtre et mettait en valeur l’ancienne porte par un arc surbaissé avec un retrait des piédroits de 40 cm.

- Paul Selmersheim, Modification de la grande porte, Archives diocésaines de Dijon, 5 L 2/4.

- La maison natale de saint Bernard entre 1884 et 1891, Archives diocésaines de Dijon, 5 L 10.

- Rainure pour le passage d’une herse et pierres anciennes, cliché S. Pavèse.

Au moment de la réalisation du projet[1], on s’aperçut qu’il existait sous le parement une autre ouverture en arc brisé avec présence d’une rainure de herse. Devant cette découverte inattendue, Paul Selmersheim retraça une nouvelle ouverture. En effet, dans l’esprit des concepteurs, les restaurations devaient être un habillage contemporain qui conservait, dans la mesure du possible, les traces du passé le plus ancien en faisant en sorte qu’elles soient repérables, sans altérer l’harmonie d’ensemble de la façade. Selmersheim créa donc une baie en arc brisé à deux rouleaux, fit remplacer les pierres gelées de l’arc d’origine, garda les pierres qui remontaient probablement au XIVe siècle[2] ainsi que leurs enduits. Considérant que l’arc en arrière de la rainure avait été refait en même temps que le berceau de la salle, il lui substitua un arc en tiers-point comme à l’extérieur.

- Paul Selmersheim, Détail de la herse, 5 décembre 1883, Archives diocésaines de Dijon, 5 L 6/46 bis.

- La porte d’entrée aujourd’hui, cliché Guy Varin.

Pour rappeler l’ancienne herse, il eut l’idée de faire forger une grille fixe fermant la baie aux trois-quarts, dont il confia la réalisation à l’entrepreneur de serrurerie dijonnais Bernard Chaffotte[3]. Composée de 19 montants avec une grande pointe forgée à une extrémité et de 11 traverses en fer fin et rond, passant dans 183 trous renflés et goupillés, elle pèse 252 kg. Afin d’éclairer la salle qui abrite les gonds de l’ancienne porte, il fit fermer le haut de la baie par un vitrail. Comme toutes les verrières qui ont été posées dans la Maison natale à cette époque, celle-ci a été créée spécialement par le peintre verrier parisien Léon Ottin[4]. La fausse herse protège donc le vitrail, rappelle le passé, tout en jouant un rôle dans l’esthétique de la tour. Elle est une réponse artistique et architecturale à une donnée nouvelle survenue en cours de chantier, pour respecter un aspect patrimonial.

Sigrid Pavèse avec la collaboration d’Élisabeth Réveillon

[1] Archives diocésaines de Dijon, 5 L 2/2, Lettre de Paul Selmerseim à Christian de Bretenières, 31 juillet 1883.

[2] D’après, Hervé Mouillebouche, entretien oral.

[3] Archives diocésaines de Dijon, 5 L 2/2, Mémoire n° 12.

[4] Archives diocésaines de Dijon, 5 L 2/2, Lettre de Paul Selmersheim à Christian de Bretenières, 3 novembre 1883.