- Guillaume de Lorris, Le Roman de la Rose, texte enluminé, échafaudages au XVe siècle (BNF)

- Homme prenant des mesures et maçons portant un bloc de pierre. Culot dans la tour Philippe le Bon, Dijon © H. Mouillebouche.

La maison du pressoir construite par le chancelier Nicolas Rolin en 1451 prend la place d’un bâtiment en ruine qu’il faut achever de démolir avant d’évacuer les décombres après avoir trié et récupéré ce qui est utilisable. Même sur de courtes distances, des moyens de transport sont nécessaires car il s’agit de pondéreux. Ce sont des Fontainois[1] qui se chargent des transferts en fournissant des charrettes tractées par un ou deux chevaux, ce qui démontre une certaine aisance de leurs propriétaires. La terre enlevée est conduite dans les vignes du seigneur et les pierres inutiles dans un champ. Les charretiers fontainois vont aussi chercher le sable et la chaux, ainsi que le linteau en pierre d’une des futures portes[2]. Ils sont aidés par des manœuvres pour le tri et le chargement. Ces ouvriers, parfois appelés valets, sont présents à toutes les étapes du chantier. Ils sont anonymes et leur nombre est inconnu. Ils sont payés tantôt par les artisans, tantôt directement par le receveur du chancelier. Ils creusent la roche qu’ils font éclater, gâchent le mortier, portent les outils, les pierres et les laves qu’ils hissent et étendent.

La pierre des moellons est tirée des carrières de Dijon et il faut 260 voitures à deux chevaux au perrier (carrier) pour la transporter à Fontaine. Les 80 pierres de taille blanches nécessaires à l’encadrement des ouvertures proviennent de la carrière d’Asnières pour un montant équivalent à celui des moellons. Quant aux laves de la toiture, dont le coût global est plus élevé que celui des moellons ou de la pierre de taille, elles sont fournies par quatre laviers d’Ahuy. Les 50 faîtières et les deux gouttières sont apportées par un autre marchand.

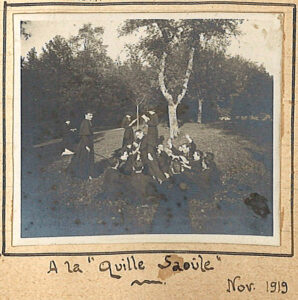

La maison est à pierre vue, ce qui est la norme pour un pressoir, mais le bois tient une place importante pour la confection des alloirs (échafaudages), la charpente et les ouvertures. Les pièces de bois équarries sont achetées au marché de Saint-Michel et Saint-Nicolas à Dijon. Pour les cinq entraits utilisés, deux sont taillés par des charpentiers de Fontaine-Française et trois autres à Épagny. Les 48 chevrons sont produits par deux charpentiers de Fontenelle. Les lattis proviennent de la charpenterie du cimetière Saint-Michel à Dijon. Les battants des portes sont réalisés à Dijon par un lambrisseur (menuisier) avant d’être conduits à Fontaine par un transporteur.

Sur place, c’est une main d’œuvre qualifiée provenant surtout des villages alentour qui se charge du gros œuvre. Les échafaudages sont réalisés par un Fontainois. Les murs sont montés par trois maçons, dont deux viennent respectivement d’Ahuy et Vantoux. Ces maçons sont payés à la toise effectuée (mesure de surface), les ouvriers à la journée. C’est le charretier fontainois ayant fourni un véhicule de transport qui se charge des ouvertures, qui donnent directement chez lui, et de la cheminée ordinairement placée dans le pignon. La charpente, qui est un des postes de dépense les plus importants du chantier, est assemblée par un Dijonnais. La toiture est réalisée par trois laviers, un de Prenois et deux de Daix. Un forgeron installe le barreaudage des fenêtres. Un serrurier livre les gonds, les serrures et un barreau de fer, un potier, le plomb pour les souder. On ignore combien de temps il a fallu pour réaliser cette maison.

La maison du pressoir du chancelier Rolin est une œuvre de professionnels. 34 prestataires bien identifiés sont mis à contribution pour ce chantier, mais aucun maître d’œuvre n’apparait. Le chantier fait intervenir de nombreux corps de métier des villages environnants et travailler une main d’œuvre locale qui assemble essentiellement des matériaux dégrossis et achetés ailleurs. L’organisation du transport pour alimenter le chantier est coûteuse, aussi les matériaux proviennent des endroits les plus proches pour diminuer les frais. Pour le chancelier, l’investissement est important : il absorbe plusieurs années de revenus de la seigneurie.

Sigrid Pavèse avec la collaboration d’Antoine Lacaille et d’Élisabeth Réveillon.

[1]Archives départementales de Saône-et-Loire, 2 E 135.1, registres de comptes de 1451 ; Archives diocésaines de Dijon, 8 D 102, Fonds Philbée : Huguenin le Gonot : 18 journées de charrette à deux chevaux, Moingeot Mathélie : 31 journées à deux chevaux et 9 à un cheval ; Villemot le Pinaullet et Moingeot Mathélie apportent au champ un tas de pierres ; Moingeot Mathélie et Hugues Le Gruet transportent la terre.

[2] Cette porte avec un linteau de pierre n’est pas assez large pour être charretière. L’autre porte a probablement un linteau de bois.