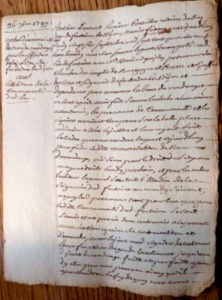

- Michel-Hilaire Clément-Janin, bibliothèque municipale de Dijon, ms 2131.

- Paroles.

- « La Vigne au vin », illustration de Steinlein, Le Gil Blas illustré,12 juin 1892.

Michel-Hilaire Clément Janin (1831-1885) était rédacteur, notamment au quotidien Le Progrès de la Côte-d’Or. Il a publié de nombreux articles sur l’histoire et les traditions populaires bourguignonnes. Dans un cahier de notes, il a consigné les paroles de chansons qu’il a collectées. Parmi elles se trouve La chanson des vignerons de Fontaine, recueillie chez son ami Lhéritier en janvier 1869 et accompagnée de la note en marge : « Cette chanson se retrouve à peu près dans le Romancero de Champagne »[1]. Lorsque le journaliste a retranscrit cette chanson, c’était bien avant sa réactualisation par le chansonnier à succès Aristide Bruant (1851-1925) qui l’avait mise à son répertoire et l’avait rendue très populaire. Elle avait été publiée le 12 juin 1892 dans le supplément hebdomadaire Le Gil Blas illustré sous le titre La vigne au vin, « Vieille chanson bourguignonne », accompagnée d’une illustration de l’artiste Théophile Alexandre Steinlein. Sa diffusion en avait été facilitée et elle était devenue une chanson à boire.

À l’origine, cette ronde était une chanson de vendanges dont la structure initiale remonte au moins au XVIe siècle[2]. Elle décrit toutes les étapes à l’origine du vin et sa consommation. Certaines versions sont courtes comme dans l’adaptation enfantine « Plantons la vigne », d’autres plus longues en fonction des étapes de la croissance de la vigne, de la fabrication et de la consommation du vin qu’on choisit de chanter ou d’ignorer.

Dans la variante fontainoise, le travail de la vigne a une part importante : « taille, pioche, attache, coupe, presse », alors que d’autres adaptations privilégient davantage le cycle du végétal : pousse, feuille, fleur, graine, grappe. À Fontaine, la hotte est absente et la tonne fait place au fût. Des mots comme « brousse » ou « renarde [3]» sont spécifiques et un peu mystérieux[4]. Le verre est évoqué mais s’y ajoute la trinquée, tandis que la bouche et le ventre sont remplacés par « l’homme ».

Ces particularismes viennent sans doute de ce que les vendanges ont toujours utilisé une main d’œuvre mobile. Des groupes se déplaçaient d’une région à l’autre et se mêlaient aux autochtones, apportant avec eux des chansons apprises au cours de leur migration et qui se chantaient ensemble. L’appropriation entraînait des glissements, mais l’esprit demeurait. L’adaptation fontainoise comprend 16 couplets avec reprise de la nouvelle étape dans les deux dernières lignes. Clément-Janin ne dit rien de la mélodie, mais le deuxième vers de redite commençant par « le » ou « la voilà » ne figure pas, et si l’air ressemble à la reprise de Bruant, la mélodie est un peu différente[5]. C’est pourquoi cette interprétation entendue à Fontaine justifie l’appellation « Chanson des vignerons de Fontaine ».

Sigrid Pavèse

[1] Romancero de Champagne, collection des poètes de Champagne antérieurs au XVIe siècle, tome 3 Partie 3 (éd. 1863-1864), Hachette livre et BNF.

[2] DAVENSON (Henri), Le livre des chansons, ou introduction à la connaissance de la chanson populaire française, 1944. Nombreuses rééditions.

[3] TAVERDET (Gérard) : « Brousse » pourrait signifier bourgeon et « renarde » renvoi. Le verbe renâder peut signifier avoir des renvois.

[5] Cette mélodie a été transcrite par Henri Berthat, archives municipales de Fontaine-lès-Dijon, tapuscrit.