- Pressoir à levier du Clos de Vougeot. Vue d’ensemble. Phot. Inv. M. Thierry © Inventaire général, ADAGP, 2003

- Pressoir, Evrard d’Espinques, texte enluminé, 1480 (BNF)

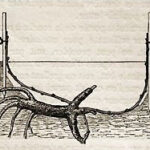

En 1451, dans la maison qu’il a fait édifier pour l’abriter, le chancelier Nicolas Rolin fait construire à neuf un grand pressoir communautaire (pressoir banal) connu grâce aux registres de comptes des seigneuries qu’il fait tenir[1]. Il s’agit d’un pressoir en bois à levier et à vis, d’un type sans doute semblable à celui qu’on peut voir au clos de Vougeot[2].

Ses dimensions sont impressionnantes. L’arbre (levier) est constitué par un assemblage de quatre poutres juxtaposées de 9,75 m de long[3] et 16 cm de section chacune, solidarisées à l’aide de bois et de métal. Un plateau (matiz, maie) pour lequel deux grosses poutres ont été achetées est encadré par quatre colonnes (les jumelles) de 5,81 m par 0,60 m. 14 poutres de bois de 4,36m de long et 16 cm de section servent aux fondations du plateau et aux échelles. Plus de 200 kg de fer sont utilisés pour lier et consolider l’ensemble.

Le levier est actionné par l’intermédiaire d’un trosson (vis). Le pied de la vis est retenu au sol par des pièces de bois appelées taissons, ancrées dans une fosse creusée dans la roche pour résister à la force d’arrachement. La vis fixée au levier par un écrou en bois de noyer est mue par une barre amovible engagée dans une mortaise traversante située à sa base. Pour la pressée, le levier appuie sur une superposition de madriers en bois de chêne (les marres) placés sur des planches (les ais) qui recouvrent le raisin.

Ce pressoir a été fabriqué avec du bois choisi dans la forêt d’Autrey en Haute-Saône par le charpentier qui a travaillé à la charpente de la maison. Les différents éléments ont été préparés et livrés par un prestataire d’Épagny. Le plateau, constitué par des pièces juxtaposées serrées par des coins et entaillées pour former le bassin, qui canalise le jus vers une goulotte, a été assemblé à la charpenterie du cimetière de Saint-Michel avant d’être apportée à Fontaine. L’installation du pressoir n’a pas fait l’objet d’un compte particulier.

Sigrid Pavèse en collaboration avec Antoine Lacaille et Élisabeth Réveillon.

[1] Archives départementales de Saône-et-Loire, 2 E 135.1 : Registre de comptes de 1451.

[2] LAUVERGEON (Bernard), « Les grands pressoirs bourguignons préindustriels : essai de chrono-typologie », In situ, 5, 2004.

[3] Les leviers des pressoirs des duc à Chenôve mesurent 9 m de long et 95 cm de section.