En 1960, les prix indiqués sont libellés « NF » car le nouveau franc est entré en vigueur le 1er janvier. En effet, le rétablissement de la situation monétaire de la France a été rendu urgent par son entrée dans le marché commun en 1957, afin d’éviter qu’une monnaie trop faible ne pénalise le pays face à la concurrence allemande. Dans cette optique, une des dispositions phares du général de Gaulle est la création du franc lourd qui divise les prix par 100. Tandis que cette mesure portée par le ministre des finances Antoine Pinay ouvre la voie à une prospérité croissante, Fontaine continue à voir les besoins résultant de l’évolution dynamique de la population s’amplifier, sans pouvoir apporter de réponse immédiate. Certes, la commune poursuit ses travaux d’équipements scolaires aux Carrois et aux Saverney, mais le développement des autres infrastructures nécessaires pour s’adapter au rythme de l’expansion de la population est d’autant plus lent qu’il relève de régimes administratifs, techniques et financiers distincts. Dans les rapports sommaires de deux comptes-rendus municipaux, la litanie est longue des démarches entreprises pour hâter l’amélioration de la distribution électrique, de l’alimentation en eau potable, de l’éclairage public, l’établissement d’égouts, la création d’un service de bus desservant la rue faubourg Saint-Martin, la construction du boulevard extérieur… Il faudra souvent attendre plus d’une décennie avant d’obtenir un début de réalisation.

L’augmentation de la population va également de pair avec l’accroissement du trafic routier. Dans la commune, les accidents se multiplient et un arrêté est pris pour limiter la vitesse à 40 km/h pour les véhicules à moteur et 20 km/h pour celle des bicyclettes, mais tolère une vitesse de 60 km/h rue du faubourg Saint-Martin… La signalisation routière est renforcée et, dans le village, des bandes jaunes continues sont tracées pour marquer l’axe de la chaussée, les rues n’étant pas à sens unique. En 1971, elles changeront de couleur pour se mettre en conformité avec la norme européenne.

Des colis continuent à être envoyés aux appelés d’Algérie mais le Bien public passe sous silence le conseil municipal du 30 janvier 1960, si bien que le vote de confiance à l’unanimité adressé au président de la République par le conseil municipal présidé par le maire Léonce Lamberton, pour rétablir l’ordre et faire respecter par tous l’autorité de l’État, n’est pas rapporté. Cette adresse trouve son origine dans les journées insurrectionnelles qui portent le nom de « semaine des barricades ». En effet, après la reconnaissance le 16 septembre 1959 du droit à l’autodétermination du peuple algérien, des ultras de l’Algérie française ont organisé à partir du 24 janvier des manifestations de protestation au cours desquelles des barricades ont été dressées. Des coups de feu ont été échangés, faisant 22 morts et 147 blessés parmi la foule et les forces de l’ordre. Deux jours avant le conseil municipal, le général de Gaulle en uniforme, avait fait une allocution télévisée où il appelait l’armée à ne pas se joindre aux insurgés qu’il condamnait.

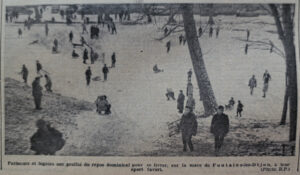

En marge de ces événements, une photo parue en première page du Bien public du 18 janvier 1960 illustre le plaisir dominical de lugeurs et de patineurs sur la mare de Fontaine car une vague de froid courte mais intense a transformé la mare en patinoire naturelle. Cependant, la météo de cette année n’a pas laissé que de bons souvenirs, en octobre, une subvention votée par le conseil municipal pour venir en aide aux sinistrés des inondations rappelle que les pluies tombées sur l’ouest du Massif central ont provoqué des crues sans précédent qui ont fait 20 morts, 30 000 sinistrés et des dégâts matériels considérables.

En marge de ces événements, une photo parue en première page du Bien public du 18 janvier 1960 illustre le plaisir dominical de lugeurs et de patineurs sur la mare de Fontaine car une vague de froid courte mais intense a transformé la mare en patinoire naturelle. Cependant, la météo de cette année n’a pas laissé que de bons souvenirs, en octobre, une subvention votée par le conseil municipal pour venir en aide aux sinistrés des inondations rappelle que les pluies tombées sur l’ouest du Massif central ont provoqué des crues sans précédent qui ont fait 20 morts, 30 000 sinistrés et des dégâts matériels considérables.

Parmi les évènements qui ont marqué l’année à Fontaine, la mesure prise en 1956 par Électricité de France d’établir une tension de distribution de 220 volts sur tout le territoire, pour garder la même intensité et permettre de transporter une puissance double dans la même unité de temps, arrive à exécution à Fontaine. Elle entraîna la modification ou l’échange de certains appareils électriques à titre gratuit pour les usagers. Un recensement des appareils en cause fut effectué par des électriciens. À cette époque, les Fontainois comme les autres Français étaient moins équipés en appareils ménagers que les Américains qui, en partie pour cette raison, ont conservé le 110 volts…

Sigrid Pavèse