En 1967, la population de Fontaine atteint 3 482 habitants soit une augmentation de 36 % en huit ans. Cette forte croissance démographique nécessite des travaux d’équipement mais les mesures restrictives prises par le gouvernement en matière de subventions freinent les réalisations de la commune. Celle-ci doit avoir recours à l’emprunt pour la création de classes provisoires, puisqu’elle n’a pas obtenu l’autorisation de nouvelles tranches de travaux d’extension pour chaque groupe scolaire, l’achat de terrains pour l’agrandissement du cimetière ou les deuxième et troisième tranches de l’assainissement. La municipalité continue à se montrer favorable à des lotissements privés, mais les difficultés d’approvisionnement en eau la contraignent à freiner certaines réalisations, comme celles de la rue des Félizots. Il est de plus en plus évident que l’évolution des programmes de logements, effectués au gré des opportunités foncières par les promoteurs, doit être mieux encadrée que par les dispositions du plan d’urbanisme directeur de 1964. Par ailleurs, la commune qui a toujours tenu à son indépendance, comme toutes les communes voisines, est obligée, pour des raisons de rationalité de gestion, de dépasser le cadre des négociations de commune à commune et d’entrer dans celui de l’association avec les communes limitrophes. C’est ainsi qu’elle participe, dès sa création, au SISAD (Syndicat Intercommunal des Services de l’Agglomération Dijonnaise) qui comporte trois services communs : transports en commun, enlèvement des ordures ménagères et Agence Intercommunale d’Urbanisme Dijonnaise (AGIUD). Les compétences du SISAD ne peuvent qu’être amenées à se développer et dès 1967, elles s’étendent à l’assainissement. On voit que le SISAD est l’embryon qui deviendra le district, puis la COMADI et enfin Dijon métropole.

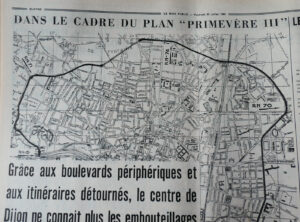

La grande opération de 1967 est la réalisation des 600 m du boulevard des Allobroges entre la rue de Fontaine et le boulevard Galliéni, qui permet d’avoir un boulevard périphérique ceinturant Dijon de manière ininterrompue du pont des Chartreux à la place Roger Salengro. C’est la fin des embouteillages créés par le transit au centre de Dijon pour aller par le nord de la RN71 à la RN 74.

Avec l’urbanisation, une page du Fontaine rural se tourne une nouvelle fois avec l’alambic qui ne s’installe plus à l’entrée de l’hiver dans la commune. Les bouilleurs de cru doivent se rendre désormais à Daix. Par ailleurs, la mesure qui avait considéré les friches communales comme réserve de chasse est reconduite. La demande de location du droit de chasse par la société de chasse « La Diane de Fontaine-lès-Dijon » est rejetée, car cette société revêt un caractère privé, puisque depuis longtemps elle n’accueille plus tous les chasseurs de Fontaine-lès-Dijon.

La rubrique de Fontaine s’enrichit des photos de mariage, de communions privées, de communions solennelles et de confirmations, tandis que l’animation culturelle locale s’engage sur la voie de la neutralité religieuse avec la création de l’association chantante « l’Eau vive », association qui groupe 60 enfants et adultes. Cependant, pour des raisons de disponibilité des locaux, les enfants répètent le jeudi dans la salle annexe de la chapelle Saint-Martin, alors que les adultes qui répètent le soir ont à leur disposition une salle de la mairie.

La pause du milieu de semaine pour les écoliers est le jeudi jusqu’en 1972. À la fin de leur cursus à l’école élémentaire, les écoliers continuent à passer le certificat d’études primaires. C’est ainsi que onze filles et cinq garçons sont reçus. L’examen d’entrée en sixième subsiste pour ceux qui ne justifient pas d’un niveau suffisamment élevé pour être admis. Tous les élèves d’une classe d’âge sont loin d’être admis. Seuls les « meilleurs » le sont, comme l’indique la légende des photos des 40 enfants avec leur nom et prénom.

Politiquement, aux élections législatives de mars 1967, les Fontainois votent à 55% pour Henri Berger, représentant le camp présidentiel du général de Gaulle qui, s’il dispose encore de la majorité absolue, frôle la défaite avec la remontée de la gauche.

Sigrid Pavèse