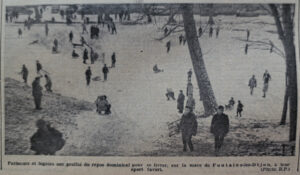

En haut de gauche à droite : Jean Bernard, Maurice Taisant (Hauteville), Gilbert Ciccardini, Georges Buteau.

En bas, de gauche à droite : Michel Parot, Jean Aubrun, Charles Buteau. Collection Jean Aubrun.

Cette photo prise en novembre 1956 montre les six conscrits fontainois de la classe 1957, auxquels s’ajoute un Hautevillois. Le 27 novembre 1956[1], les jeunes gens s’étaient retrouvés dans la cour de l’hôtel de ville de Dijon, avant de pénétrer dans la grande salle du conseil de révision où se tenaient, assis derrière une table, des militaires, des médecins et les autorités municipales des communes concernées avec, pour Fontaine, le maire Léonce Lamberton et le premier adjoint, Joseph Bajotet. Là, ils avaient subi les examens réglementaires et tous avaient été déclarés « bons pour le service ». Pour chacun d’eux et malgré des perspectives angoissantes, il y aurait eu une sorte de sentiment de déshonneur à ne pas être pris, et ce fut dans un joyeux brouhaha que s’était effectuée la sortie, vers midi. Dans la rue, ils étaient attendus par des forains qui avaient installé leurs baraquements pour leur vendre des insignes tricolores indiquant leur aptitude au service armé. Arborant, épinglées à la poitrine, de multiples cocardes, la petite équipe avait posé dans le square des ducs comme on le voit ci-dessus, puis elle avait pris la direction des cafés où le maire de la ville, le chanoine Kir, était venu les saluer…

Le lendemain avait débuté la « tournée » pour visiter les maisons et ramasser les fonds nécessaires à l’organisation du « banquet de la classe ». Durant plusieurs jours, à bord d’une voiture de 1938 qui avait remplacé la carriole en usage les années précédentes, une bande de joyeux lurons curieusement accoutrés, formée par les conscrits, les sursitaires et les « bleus » de la classe à venir, avait respecté la tradition en défilant bruyamment dans les rues de Fontaine et d’Hauteville, fêtant leurs 20 ans dans une cacophonie de cris, de sifflets, de trompettes, de clairons et du trois tons qui avait pris la place du klaxon, le tout dans une atmosphère de beuverie alimentée par le petit blanc de pays, servi généreusement par les vignerons du terroir qui les accueillaient à bras ouverts… Avant de rejoindre le samedi 5 janvier 1957 l’hostellerie de l’Étoile, rue Marceau à Dijon, le petit groupe s’était rendu aux monuments aux morts d’Hauteville et de Fontaine pour déposer une gerbe et respecter une minute de silence observée avec gravité car les étourdissements de la fête ne pouvaient faire oublier la perspective de devoir partir en Algérie pour des « opérations de maintien de l’ordre ». Après les agapes dijonnaises, les réjouissances s’étaient poursuivies à Fontaine avec le bal donné dans la salle Guy, qui se trouvait à l’étage du café de la place du Perron. Cette tradition des conscrits fut une des dernières qui eut lieu à Fontaine. En 1960, elle avait disparu.

Dans ce rite de passage vers l’âge adulte qui permettait de se défouler, une relation étroite s’était créée entre ces jeunes gens nés la même année. Les temps forts vécus ensemble pendant les festivités avaient été une expérience humaine qui avait cimenté cette communauté de jeunes hommes. Quelques mois après ces festivités, et malgré les cierges qu’ils avaient brûlés dans la chapelle Saint-Bernard pour ne pas avoir à rejoindre les unités combattantes en Algérie, ils durent tous aller servir en Algérie. Ils furent libérés au bout de 28 mois pour les simples soldats, et 30 mois pour les sous-officiers comme Jean Aubrun, mais plus de 15 000 appelés et conscrits comme eux, n’eurent pas la chance de revenir. Sigrid Pavèse

[1] AUBRUN (Jean), Qui m’a volé mes vingt ans ? Edilivre, 2018.