Le retard pris dans les constructions scolaires en raison de l’ajournement d’année en année des autorisations administratives, place la municipalité dans une situation difficile pour assurer la scolarisation primaire. Cette année encore, aucune solution favorable n’est en vue malgré les terrains acquis et le désir de la municipalité d’aboutir. Les huit salles de l’école des Carrois sont occupées, de même que les huit de l’école des Saverney, or 50 élèves supplémentaires sont attendus à la prochaine rentrée. N’obtenant pas d’ouverture de crédit, car la priorité est donnée aux communes où de grands ensembles sont prévus comme Talant, Chenôve ou Marsannay, la municipalité demande la subvention pour la construction de deux classes provisoires aux Carrois. Toujours pour parer au plus pressé, la commune, qui présente un retard dans l’organisation de l’éducation dite maternelle, transforme les classes enfantines abritées dans les écoles primaires en classes maternelles, mais tant qu’elle ne disposera pas de nouveaux locaux, il n’est pas possible pour elle d’abaisser l’âge d’admission en dessous de 4 ans.

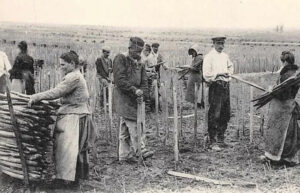

En avril, le boulevard des Allobroges après la mise en place de l’adduction d’eau et du collecteur d’assainissement.

Du projet à sa concrétisation, il faut du temps. C’est ainsi que cinq ans après la délibération initiale, le tronçon de 740 m, qui assure la jonction du boulevard des Allobroges à partir de l’ancien chemin des Roses (rue Octave Terrillon) pour aboutir au carrefour de la route d’Ahuy, avec la rue du Faubourg Saint-Martin et la rue Général Fauconnet, est mis en service en été. Cet aménagement, entièrement sur la commune de Fontaine, permet l’achèvement du contournement de Dijon par le nord, depuis le pont des Chartreux jusqu’à la place Roger Salengro, en reliant les routes nationales 5, 70, 71, qui traversent Dijon, détournant ainsi une partie du trafic lourd qui transitait par le centre de la ville.

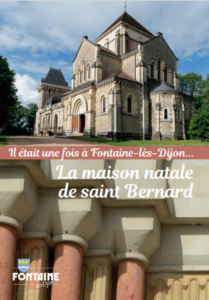

Les procédures administratives et les difficultés pour obtenir les financements peuvent rétrospectivement avoir des effets bénéfiques. En effet, l’impossibilité à court terme d’installer les infrastructures nécessaires à l’assainissement et à l’approvisionnement en eau et en électricité a permis de conserver l’aspect naturel du sommet de la butte, car elle a empêché en grande partie l’aboutissement d’un projet de petit séminaire à cet emplacement, approuvé pourtant à l’unanimité par le conseil municipal.

L’entrée dans la modernité s’accompagne d’une remise en cause des valeurs traditionnelles. Véritable révolution pédagogique, la mixité scolaire commence à s’installer à Fontaine. C’est ainsi que la municipalité accepte la proposition de gémination, c’est-à-dire de mixité, par l’inspecteur primaire pour rééquilibrer les classes des Carrois et assurer une plus grande cohérence et un meilleur rendement que dans les classes à cours multiples existants. Cette gémination est timide : elle n’est pas demandée pour les grands garçons et les grandes filles, ni pour le groupe des Saverney. Ce choix est comme un ballon d’essai, qui répond davantage à des motivations économiques qu’idéologiques. Le changement social se manifeste aussi par la décision de ne plus amodier le droit de chasse, dont le profit était maigre pour la commune et de transformer le territoire en réserve de chasse. Par ailleurs, le cercle Saint-Bernard qui animait la culture à Fontaine en s’appuyant sur les potentialités locales n’a pas trouvé de relais et l’offre d’animation s’appauvrit, avec une seule séance de cinéma organisée par un éphémère club cinématographique et culturel Saint-Martin. La kermesse paroissiale et la fête de Saint Bernard se maintiennent. La ville reprend à son compte la tradition des colis de Noël. Les commémorations qu’elle organise rythment l’année sans grand relief et le bal des pompiers est annoncé très laconiquement. L’image prend de plus en plus de place : le journal met en valeur des cérémonies religieuses comme la confirmation ou la communion solennelle, qui donnent lieu à des photos de groupe, tandis que les photos de mariage se multiplient.

Sigrid Pavèse