L’année 1947 a infléchi le cours de l’histoire avec le début de la guerre froide, mais ce sont surtout des informations pratiques locales qui nourrissent la rubrique Fontaine-lès-Dijon dans Le Bien public.

Les habitants sont ainsi avertis que le 24 avril, le scrutin pour l’élection des membres des conseils d’administration des caisses de sécurité sociale et d’allocations familiales aura lieu dans la salle de l’école de garçons, rue Saint-Bernard. Ils sont avisés que le jeudi 22 mai, une séance de vaccination antivariolique se déroulera au même lieu. Plus tard, ils sont informés que pour être admis dans les écoles, à la rentrée d’octobre[1], les enfants ayant atteint l’âge légal de la scolarité, devront subir une visite médiale au centre médico-scolaire qui se trouve à l’école de la Maladière et être munis du certificat qui leur sera remis. Une autre brève invite les jeunes nés en 1929 à se faire recenser. En août, la date des solennités de saint Bernard est précisée avec communication du programme. Elle fait suite au compte-rendu du pèlerinage qui mentionne l’accueil de religieuses cambodgiennes victimes de persécution, rappelant ainsi, indirectement, que le protectorat français du Cambodge est travaillé par des mouvements indépendantistes.

La famille du jeune partisan Robert Pontiroli, capturé au cours d’une mission et fusillé après avoir été torturé pendant 18 heures, fait savoir qu’un service religieux aura lieu le 31 août en sa mémoire. Il est précisé que ce résistant détaché au 8R de Saussy[2] vient d’être cité à l’ordre du corps d’armée, à titre posthume, avec attribution de la croix de guerre avec étoile de vermeil, lors du troisième anniversaire de sa mort le 25 août 1944.

À côté de ces manifestations ou démarches périodiques, il est indiqué qu’en souvenir et en reconnaissance, une plaque aux morts de la guerre sera inaugurée par le maire pour l’anniversaire de la Libération de Dijon, le 11 septembre, mais le lieu n’est pas précisé.

Les graves difficultés économiques dans lesquelles la France continue à se débattre au lendemain de la guerre ne se manifestent, à Fontaine, que par des communiqués mensuels du maire fixant le jour de la distribution des titres d’alimentation : pain, denrées diverses, vin, charbon. Deux ans après le conflit, le rationnement est donc toujours d’actualité et même s’aggrave car dans les pages générales on apprend que pour faire face à la disette de blé due aux gelées, en avril, la ration quotidienne de pain est ramenée de 300 à 250 g par le gouvernement et que la pénurie de charbon est amplifiée en novembre et décembre par des grèves dans les houillères.

À Fontaine, l’année 1947 est marquée par deux faits divers, l’un concernant un suicide : la mort par pendaison d’un retraité de 63 ans à la suite de « chagrins intimes » et l’autre, une forme pittoresque et bénigne de psychose collective : quelques habitants ayant cru avoir vu le « Polonais aux dix-neuf crimes » traverser le village, ce qui a déclenché, suite à un « appel téléphonique angoissé du maire », l’intervention d’un détachement de gendarmes, qui, finalement, ne trouva personne…

Enfin, 1947 est une année d’élections municipales qui se déroulent les 19 et 26 octobre. À Fontaine, 13 conseillers municipaux sont à élire. Parmi les 687 électeurs et électrices inscrits, 546 ont voté. La liste d’Union républicaine conduite par Léonce Lamberton « pour une administration saine et impartiale de la commune » est élue au premier tour avec 85% des voix. Le journal est prié d’insérer les remerciements du maire, qui vient d’être reconduit, et tient à souligner qu’une « telle cohésion mérite d’être signalée».

Le sport, la culture, les aménagements urbains, le monde du travail ne sont pas traités. Les témoignages sont également absents. Les articles ne sont illustrés d’aucune photo et ils ne sont pas signés. D’une manière générale, les sujets abordés ne donnent que quelques rares indices sur les caractéristiques de l’époque. Aujourd’hui, le suicide d’un particulier ne serait plus mentionné et on hésiterait à désigner un homme par sa seule nationalité.

Sigrid Pavèse

[1] La rentrée scolaire s’effectuera en septembre à partir de 1960 (16 septembre)

[2] D’après Michel Blondan, l’appellation officielle est « SR Saussy ». Constitué et actif en août et septembre 1944, ce groupe de résistants implanté à Saussy était en liaison avec l’état-major FFI et quelques groupes FFI. Il était plus orienté vers le renseignement que vers le combat. SR est l’abréviation de Service de Renseignement.

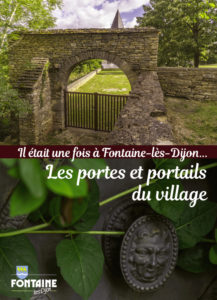

Piétonnes, charretières, ocre, grises, rouges, vernies, en aluminium, en bois, vitrées… la diversité des portes est extraordinaire. Malgré la richesse des détails qu’elles offrent, les portes sont pourtant rarement regardées, peut-être parce que chacun de nous en possède une. À Fontaine, elles tirent souvent leur valeur de leur encadrement qui change au cours du temps et contribue à dater les édifices. Elles participent à l’identité du village et témoignent de son histoire. Observer les portes, c’est donc s’offrir un voyage dans le temps, admirer des savoir-faire, deviner des histoires et ne jamais être au bout de ses surprises.

Piétonnes, charretières, ocre, grises, rouges, vernies, en aluminium, en bois, vitrées… la diversité des portes est extraordinaire. Malgré la richesse des détails qu’elles offrent, les portes sont pourtant rarement regardées, peut-être parce que chacun de nous en possède une. À Fontaine, elles tirent souvent leur valeur de leur encadrement qui change au cours du temps et contribue à dater les édifices. Elles participent à l’identité du village et témoignent de son histoire. Observer les portes, c’est donc s’offrir un voyage dans le temps, admirer des savoir-faire, deviner des histoires et ne jamais être au bout de ses surprises.