ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AMIS DU VIEUX FONTAINE 2026

Les Amis du Vieux Fontaine vous invite à participer à leur assemblée générale ordinaire qui se tiendra vendredi 23 janvier 2026 au Centre d’Animation Pierre Jacques, à 18 h, salle 1. L’assemblée générale est ouverte à tous mais seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2025 peuvent exercer leur droit de vote.

Les délibérations porteront sur l’ordre du jour suivant :

- Présentation du rapport moral.

- Présentation du rapport d’activités.

- Présentation du rapport financier.

Les candidatures pour s’investir comme membre du bureau sont à envoyer à la présidente avant l’assemblée générale.

Retour en images

- Visite guidée du vieux bourg pour les retraités d’Agro sup le 16 octobre 2025 © Jacky Boilletot

- Visite guidée du vieux bourg pour les retraités d’Agro sup le 16 octobre 2025 © Jacky Boilletot

- Visite guidée du parc Saint-Bernard pour les randonneurs du Châtillonnais le 8 novembre 2025 © S. Pavèse

Accoler ou lier la vigne avant le phylloxéra à Fontaine-lès-Dijon

On attachait la vigne en plantant le paisseau puis, lorsqu’elle avait atteint assez de hauteur et qu’on pouvait craindre qu’elle soit abattue par le vent[1] , on l’attachait à nouveau. C’était l’accolage (littéralement : attacher par le col ou cou). On fixait les pampres de la vigne avec un ou deux liens à l’échalas qui leur servait de tuteur. Ces liens étaient ordinairement faits à Fontaine avec de la paille de seigle coupée à 30 cm de longueur (un pied) et mise à tremper la veille pour lui donner plus de flexibilité. C’étaient ordinairement les femmes qui étaient chargées de ce travail, donné à faire à la tâche à des manouvrières, quand ce n’était pas à la famille. Elles s’en acquittaient le plus rapidement possible, sans attention particulière. Elles saisissaient des deux mains les pampres, les rapprochaient et les liaient serrés à l’échalas ; où ils se trouvaient attachés en forme de botte, surtout s’ils étaient liés à deux liens. La moitié des grappes ainsi renfermées étaient privées des rayons du soleil et mûrissaient imparfaitement, surtout celles placées au nord des ceps. La maturité était ralentie, mais on craignait moins la pourriture après les pluies que la brûlure du soleil. On accolait donc à nouveau quand l’époque des grandes chaleurs était passée en ordonnant mieux les rameaux pour donner de l’air et du soleil au fruit et favoriser sa maturation.

Sigrid Pavèse

* Chargé de cours de viticulture au conservatoire impérial des arts et métiers dans Culture perfectionnée et moins couteuse du vignoble, Paris, 1863. Bibliothèque municipale de Dijon.

[1]GENRET-PERROTTE, Rapport sur la culture de la vigne et la vinification dans la Côte-d’Or présenté le 2 octobre 1853 au Comité central d’agriculture de Dijon, Dijon, 1854. Fontaine-lès-Dijon, question 33.

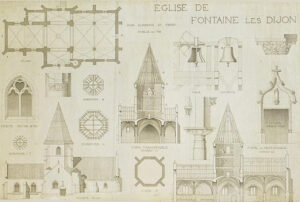

Un dessin d’architecture de l’église Saint-Bernard de Fontaine-lès-Dijon vers 1920

Dessin d’architecture et de décoration « Église de Fontaine les Dijon », Librairie Alain Cambon et librairie Raphaël Thomas, catalogue n° 21. 2017, encre de chine et lavis, 64,8 x 98,8 cm.

Cette représentation de l’église de Fontaine-lès-Dijon a été réalisée par des élèves de l’École des Beaux-Arts de Dijon. C’est un exercice de relevé ou de copie en plans, coupes, élévations et détails. La Cité de l’architecture possède un exemplaire de ce type d’exercice qui a fait l’objet d’un concours vers 1920-1922[1]. Plusieurs représentations de ce genre ont été conservées dans les archives de l’école et leur qualité est variable. L’exemplaire qui est présenté dans le catalogue a été rogné sur les quatre côtés, ce qui lui fait perdre beaucoup de sa valeur.

Dans ce document graphique, l’absence de porche n’est pas significative. L’escalier de la porte de la façade sud est présent dans le plan de l’architecte Charles Sauger dressé en 1863 et conservé aux archives diocésaines[2]. Charles Sauger a été chargé des restaurations et de la consolidation de l’église, en 1876, après les dangereux désordres survenus dans la voûte du bas-côté sud.

Cet exercice a été repris par l’architecte Robert Besson vers 1980 avec ses étudiants en architecture. Robert Besson s’était inspiré d’un travail qu’il avait fait avec son professeur M. Balme, lorsque lui-même était étudiant. Les plans au 1/50e sous la direction de M. Besson, qui ont été trouvés dans les archives du Père Philbée, ont été confiés aux Amis du Vieux Fontaine par un héritier. Avec l’accord de M. Besson, ils ont été déposés aux archives départementales de Côte-Or, par les Amis du Vieux Fontaine en 2011 et sont cotés dans la sous-série 23 Fi, où ils peuvent être consultés.

Sigrid Pavèse

[1] Centre d’archives d’architecture du XXème siècle de la Cité de l’architecture etdu patrimoine, Institut français d’architecture. Inventaire de l’œuvre scolaire. Fonds Louis Simon (1901-1965) n° 053 Ifa. N.D. vers 1920-1922. Professeur Charles Arsène Danne. Consulté le 12 mars 2011.

[2] Archives diocésaines de Dijon. 278 B. Cote non actualisée.

Fontaine-lès-Dijon dans Le Bien public de 1970

Aux reproches qu’on lui fait de ne pas suffisamment informer les lecteurs de la commune « sur les faits et petits potins qui meurent aussi vite autour de la mare et ailleurs », le correspondant de presse de Fontaine, Pierre Griffon, répond : « Encore faudrait-il trouver matière à remplir les colonnes de la rubrique dans un village qui se réveille et s’endort chaque jour dans la quiétude …! ». Pourtant, en 1970, Fontaine n’a rien d’une belle endormie tant les chantiers sont nombreux. Les automobilistes qui doivent slalomer en plein hiver autour et entre les regards de fonte qui jalonnent la rue du Faubourg Saint-Martin en savent quelque chose ! Assainissement, eau, voirie, la municipalité fait face à de grands travaux. Ainsi, en bordure du boulevard des Allobroges, la station de pompage est en cours de construction pour alimenter par refoulement les réservoirs qui vont être construits près du cimetière et 1840 mètres de canalisations sont à poser pour distribuer l’eau aux habitants. De nouvelles voies sont créées. Des trottoirs sont posés, des chaussées refaites. Parfois, il faut gérer les aléas. Ainsi l’entreprise adjudicataire des travaux d’assainissement a cessé ses activités et le temps de trouver un successeur retarde la réalisation de la cinquième tranche.

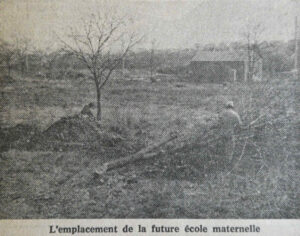

Parallèlement, le patrimoine immobilier de la commune s’étoffe avec l’entrée dans la phase d’exécution du nouvel hôtel de ville, conçu par le cabinet d’architecture Guillaume et Pépin. En mars, le feu vert est donné aux entrepreneurs pour la construction d’une école maternelle de quatre classes, dénommée « l’Éveil », et de deux logements d’instituteurs au groupe scolaire des Carrois.

Parallèlement, le patrimoine immobilier de la commune s’étoffe avec l’entrée dans la phase d’exécution du nouvel hôtel de ville, conçu par le cabinet d’architecture Guillaume et Pépin. En mars, le feu vert est donné aux entrepreneurs pour la construction d’une école maternelle de quatre classes, dénommée « l’Éveil », et de deux logements d’instituteurs au groupe scolaire des Carrois.

Dès septembre, 98 bambins y font leur entrée tandis qu’une deuxième école maternelle est en projet aux Saverney. Le cimetière fait l’objet d’un quatrième agrandissement au nord car la population atteint désormais 4 000 habitants. La carrière de la Fin, où sont stockées les ordures ménagères est devenue inutilisable car elle est comble. Les ordures ménagères sont dorénavant déposées à la décharge municipale de Dijon et le maire fait procéder au nivellement du terrain et à son ensemencement. Le mouvement d’urbanisation s’accompagne de la pose de quatre planimètres et pour sa communication, Fontaine se dote d’armoiries qui jouent le rôle de logo.

Les temps forts retenus par le quotidien sont les jeudis de neige, les épreuves de prévention routière, les réunions de la FNACA, une remise de médaille, la kermesse, le concert de l’Eau vive, l’exposition des travaux des élèves, les fêtes de saint Bernard, la venue du père Noël dans les écoles maternelles. Il faut chercher dans les pages générales pour voir qu’aux élections cantonales, les Fontainois ont voté pour réélire le conseiller général sortant Indépendant Hauser. Pour soutenir la campagne en faveur de la Fondation pour la recherche médicale française, la mairie indique qu’elle vend des cartes postales dans ses locaux au profit de cette fondation. Du côté de la météo, l’hiver de 1970 est neigeux et le maire rappelle que l’usage des luges et des skis est interdit sur les voies communales, comme il est interdit de patiner et de glisser sur la mare… en raison de la présence d’un cygne ! On apprend par ailleurs, que faute de galerie d’art, le café de la Place du Perron sert de lieu d’accrochage d’œuvres picturales, mais que le cadre est peu approprié… Malgré ses efforts, son style alerte, le correspondant de presse ne sort pas des sentiers battus.

Sigrid Pavèse